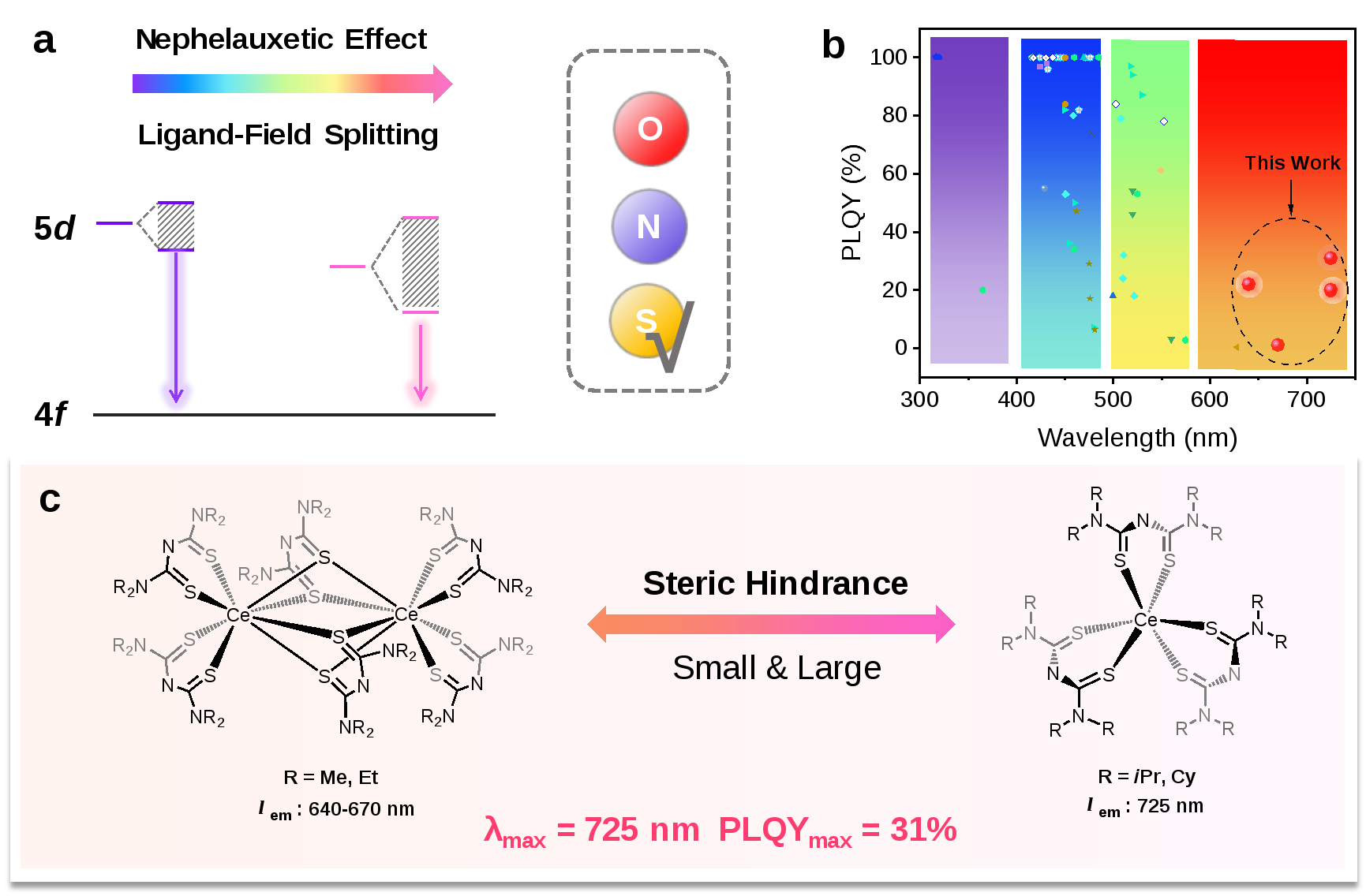

受限于铈(III)较高的真空能级(6.35 eV),目前报道的铈(III)基材料的发光大多位于紫外至黄光区,进一步调节至橙光与红光的报道较少。即便对于研究较为成熟的无机固体材料,峰值发射也未突破700 nm。考虑到Ce元素较高的地壳丰度与深红光发射在光探测、转光与有机发光二极管等领域的应用潜力,开发一类具有深红光发射的铈(III)配合物有望在丰富基础研究的同时,为功能型稀土发光材料的设计提供更多选择。

借鉴无机固体材料中利用质心位移与晶体场分裂理论对铈(III)5d能级的调节思路,在配体骨架上引入共价性较强的硫配位点与给电子基团有望降低铈(III)的5d激发态能级,实现长波发射。近日,77779193永利集团的刘志伟-卞祖强课题组在Nature Communications杂志上发表了题为“Lanthanide cerium(III) complex with deep-red emission beyond 700nm”的论文,该工作通过引入双齿二硫代缩二脲配体,同时借助对外层空间位阻的调控,合成得到了两类分别具有橙红光与深红光发射的铈(III)配合物。该工作突破了目前铈(III)基材料已有的发射波长记录,也为氮、氧配位以外的稀土配合物提供了全新的设计思路。

图1. 长波发射铈(III)配合物的设计思路与研究结果。(a)电子云重排效应与晶体场分裂对铈(III) 5d激发态的调控示意图;(b)目前已有铈(III)配合物的发光量子产率与峰值发射的汇总图;(c)该工作中铈(III)配合物的分子结构与光物理性质。

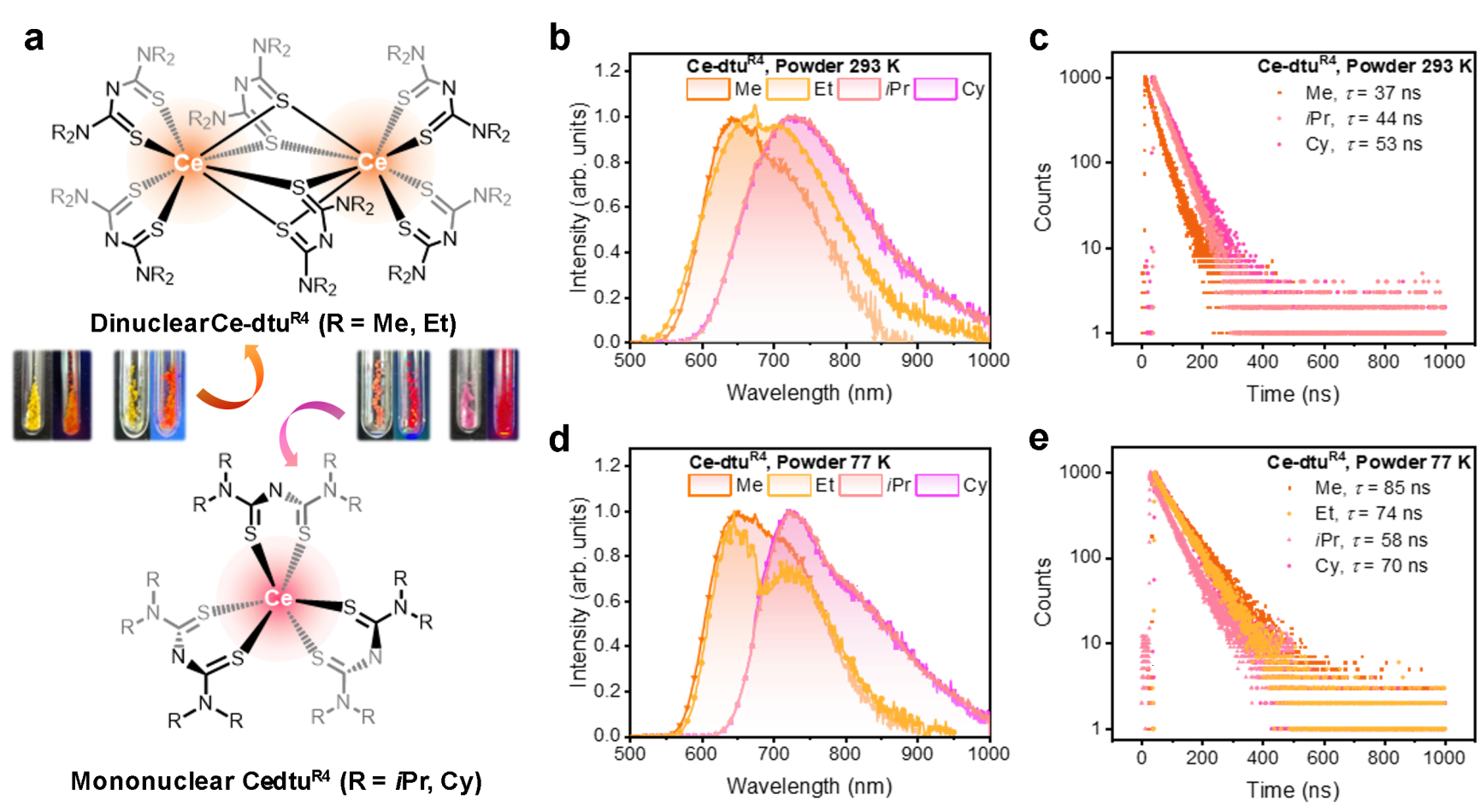

单晶X射线衍射结果指出,依据配体上取代基的不同,这些铈(III)配合物分别呈现出八配位的双核结构(Ce-dtuMe4、Ce-dtuEt4)与六配位的单核结构(Ce-dtuiPr4、Ce-dtuCy4),它们的配位多面体可以分别视为十二面体与扭曲三棱柱。

作者对两类配合物的光致发光性质进行了表征。两种双核配合物固体粉末的峰值发射位于640–670 nm范围内,光致发光量子产率(PLQY)最高达到22%;两种单核的配合物在固体粉末状态下的峰值发射均为725 nm,PLQY最高达到31%。在77 K下,这些配合物都表现出铈(III)特征的双峰发射,源自于激发态5d1向基态4f1的2F5/2与2F7/2两个亚能级的跃迁。

图2. Ce-dtuR4固体粉末的照片(日光与365 nm激发)、稳态发射光谱与激发态寿命衰减曲线。

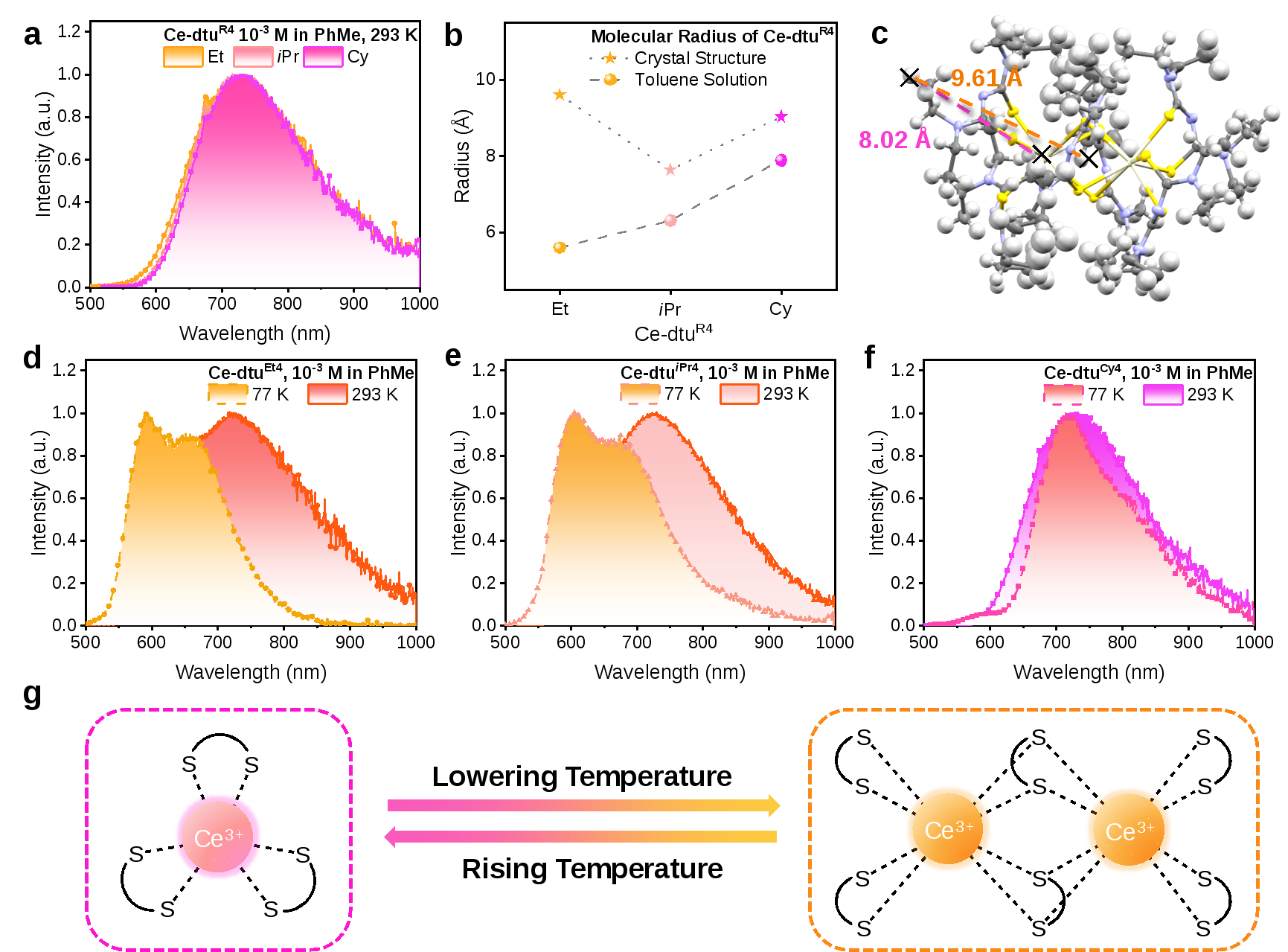

作者同时对配合物在甲苯溶液中的光物理性质进行了测定,发现Ce-dtuR4(R = Et)在室温溶液中的峰值发射为725 nm,与Ce-dtuR4(R = iPr, Cy)相同。通过核磁共振氢谱与扩散有序核磁谱的表征,作者揭示了Ce-dtuR4(R = Et)在溶液中的单核结构。此外,当温度降低至77 K后,Ce-dtuR4(R = Et, iPr)的发射都显著不同于室温状态,在365 nm激发下,它们的峰值发射均蓝移至600 nm,且Ce-dtuCy4的发射光谱在600 nm处也有抬起。通过变激发测试结果,作者推测这些配合物在温度降低时发生了从单核结构到双核结构的转变。

图3. Ce-dtuR4在甲苯溶液中的光物理性质与结构转换示意图。

综上,该工作基于二硫代缩二脲配体,合成得到了全新的长波发射铈(III)配合物Ce-dtuR4。通过引入不同大小的位阻基团,铈(III)配合物具有不同的配位结构,并分别表现出橙红光与深红光发射,突破了铈(III)的发射波长记录。此外,变温光谱的测试结果揭示了配合物的“单核”与“双核”结构转换在溶液中的温度依赖性,展现了这类配合物在配位化学中的独特性质。上述工作不仅合成了一系列结构新颖的S配位稀土Ce(III)配合物,同时也展示了Ce(III)在全色域发光中的巨大潜力。

77779193永利集团的博士研究生郑家胤为该论文的第一作者,刘志伟研究员为该论文的通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金委、科技部、北京分子科学国家研究中心的资助与支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63226-3

审核:牛林,刘志博